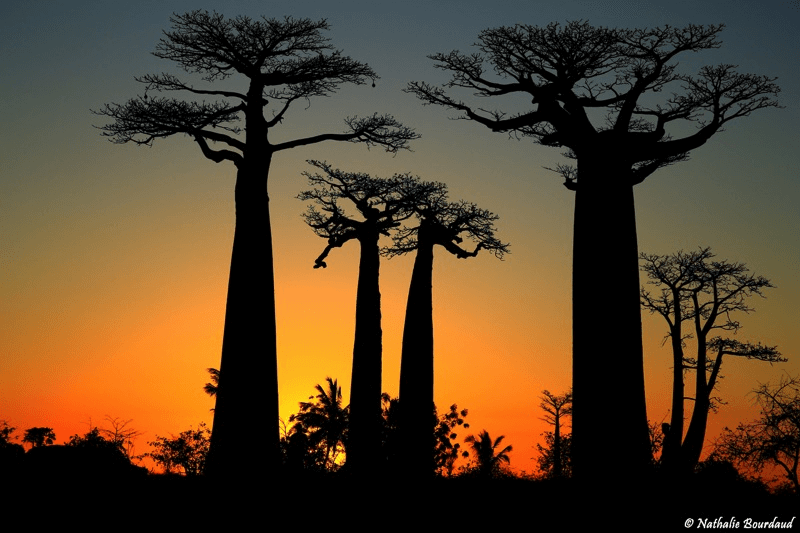

Les fumées ont assombri le ciel de Morondava et ravivé la peur d’une catastrophe écologique majeure. L’Allée des Baobabs, site emblématique de Madagascar, a frôlé l’irréparable : un incendie violent s’est déclaré non loin de ce joyau naturel, mettant en péril une zone touristique d’une valeur inestimable. Grâce à la mobilisation rapide des habitants et des autorités, les flammes ont pu être maîtrisées avant d’atteindre les majestueux baobabs, symboles millénaires du pays. Mais cet épisode rappelle l’extrême vulnérabilité des écosystèmes malgaches face aux feux de brousse, un fléau récurrent qui dévaste chaque année des milliers d’hectares de forêts et de savanes.

Une menace soudaine aux portes de l’Allée des Baobabs

Samedi dernier, les habitants de Morondava ont vu le ciel se couvrir d’un épais nuage gris. Un incendie venait de se déclarer au nord de l’Allée des Baobabs, dans un village situé en dehors des limites du site protégé. En quelques heures, les flammes ont progressé à grande vitesse, poussées par un vent violent. L’inquiétude s’est rapidement propagée parmi les riverains et les autorités locales.

Le site, mondialement connu pour ses arbres majestueux âgés de plusieurs siècles, aurait pu disparaître sous les flammes si la réaction n’avait pas été immédiate. L’association Fanamby, gestionnaire du lieu, a confirmé que la zone touristique n’avait finalement pas été touchée. Cependant, les dégâts ne sont pas négligeables : environ sept hectares de reboisement et de forêt sèche ont été ravagés.

Selon les premières analyses, le feu aurait pris naissance vers midi, le 18 octobre. Les circonstances exactes restent à déterminer, mais plusieurs témoins évoquent un feu domestique mal maîtrisé qui se serait propagé accidentellement. « Le vent soufflait si fort qu’il a provoqué une propagation rapide des flammes », a précisé une source locale. Ce phénomène, amplifié par la sécheresse saisonnière, a transformé un simple incident en menace majeure.

Heureusement, la mobilisation des communautés locales, épaulées par les autorités et les associations environnementales, a permis de circonscrire l’incendie en quelques heures. Des villageois, des militaires, des agents forestiers et des volontaires ont uni leurs forces pour ériger des pare-feux, creuser des tranchées et éteindre les foyers encore actifs. En fin de journée, la situation était sous contrôle. Fanamby a rassuré le public : aucune braise ni résidu de feu n’a été détecté dans la zone incendiée.

Des feux récurrents sur l’île : une alerte écologique majeure

L’incendie de Morondava n’est pas un cas isolé. Depuis le début de la saison sèche, les feux de brousse se multiplient à travers tout le territoire malgache. Selon la carte des foyers de feux datée du 17 octobre, plusieurs aires protégées sont actuellement touchées. Le parc national d’Ankarafantsika, l’un des plus vastes du pays, a déjà subi deux sinistres en quelques semaines.

Les flammes, attisées par des vents puissants et des températures élevées, détruisent des zones entières de végétation. En septembre, le premier incendie à Ankarafantsika avait nécessité plus de deux semaines d’intervention pour être maîtrisé. À peine quelques jours après la reprise des activités touristiques, un second feu est venu anéantir les efforts de restauration.

Ces épisodes traduisent une tendance inquiétante : les feux de brousse deviennent de plus en plus fréquents, plus intenses et plus dévastateurs. Ils menacent non seulement la biodiversité exceptionnelle de Madagascar, mais aussi la stabilité économique de nombreuses régions. Les aires protégées, véritables poumons verts du pays, abritent des espèces endémiques qui ne se trouvent nulle part ailleurs sur la planète. Chaque hectare perdu réduit la capacité de ces écosystèmes à régénérer la faune, à retenir l’eau et à atténuer les effets du changement climatique.

La saison sèche, particulièrement marquée cette année, favorise la propagation rapide des feux. Le manque d’humidité, combiné à des pratiques agricoles traditionnelles de brûlis, accentue les risques. Dans certaines zones rurales, les paysans continuent de recourir au feu pour nettoyer les champs ou stimuler la repousse de certaines herbes destinées au bétail. Si cette méthode est ancienne, elle devient catastrophique lorsque les conditions météorologiques sont extrêmes.

Une mobilisation exemplaire mais fragile

Face à la menace, la réaction des communautés locales a été déterminante. À Morondava comme ailleurs, ce sont souvent les habitants eux-mêmes qui se dressent en première ligne pour lutter contre les incendies. Armés de pelles, de branches vertes et de seaux d’eau, ils affrontent les flammes avant même l’arrivée des secours officiels.

L’association Fanamby, qui gère l’Allée des Baobabs depuis plusieurs années, a coordonné les opérations de terrain avec l’appui du ministère de l’Environnement et du Développement durable. Des équipes mixtes ont été déployées pour surveiller la zone après l’incendie et prévenir toute reprise de feu. Les efforts conjoints des autorités et des citoyens ont évité une tragédie écologique majeure.

Cependant, cette solidarité, aussi admirable soit-elle, ne saurait suffire à long terme. Les moyens matériels manquent cruellement. Dans de nombreuses régions, les pompes à eau, les véhicules adaptés et les équipements de protection sont inexistants. Les secours doivent souvent parcourir plusieurs kilomètres à pied pour atteindre les foyers d’incendie.

Le gouvernement malgache a reconnu la nécessité de renforcer les dispositifs de prévention et de lutte contre les feux. Mais les ressources financières restent limitées. Les associations environnementales appellent à une stratégie nationale plus ambitieuse, combinant éducation, surveillance satellitaire et interventions rapides.

« Nous devons redoubler de vigilance et de prudence pour éviter que de tels événements se reproduisent », rappelle Fanamby. L’association insiste sur la sensibilisation des populations locales, notamment dans les zones à risque, où les gestes du quotidien peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Un impact écologique et économique préoccupant

Les feux de brousse ont des répercussions bien au-delà des zones incendiées. Ils détruisent la flore, menacent la faune, altèrent les sols et libèrent d’importantes quantités de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. La disparition des arbres, notamment des baobabs et des jujubiers, fragilise les écosystèmes et réduit la capacité naturelle de stockage du carbone.

À Madagascar, la biodiversité est l’un des trésors les plus précieux du pays. Sur les quelque 12 000 espèces végétales recensées, 80 % sont endémiques. Chaque feu représente une perte irréversible. Des habitats entiers disparaissent, privant les animaux de refuge et de nourriture. Les lémuriens, les reptiles et de nombreux oiseaux sont directement menacés.

Mais l’enjeu est aussi économique. Les aires protégées, comme l’Allée des Baobabs, constituent des piliers du tourisme malgache. Elles attirent chaque année des milliers de visiteurs venus admirer la beauté unique de ces paysages. Le tourisme écologique génère des emplois, soutient les communautés locales et participe au financement des projets de conservation.

La destruction partielle d’un site emblématique comme celui de Morondava pourrait avoir des conséquences désastreuses sur l’image du pays et son attractivité. Déjà fragilisé par la pandémie et les crises économiques successives, le secteur touristique peine à se relever. Chaque incendie repousse un peu plus cette relance tant espérée.

De plus, la perte de couvert végétal accentue la désertification. Les sols, privés de protection, deviennent stériles. Les rivières s’assèchent plus vite et les ressources en eau diminuent. Ce cercle vicieux aggrave la pauvreté des populations rurales qui dépendent directement de la nature pour survivre.

Des solutions encore à l’épreuve : le Canadair en attente

Face à l’ampleur du problème, le gouvernement malgache avait envisagé de tester un avion bombardier d’eau pour lutter contre les incendies dans les aires protégées. Cet essai, prévu pour le mois d’octobre, devait marquer une étape importante dans la modernisation des moyens de lutte contre le feu. Pourtant, selon plusieurs sources au sein du ministère de l’Environnement et du Bureau national de la Gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), cette opération a été suspendue.

Les procédures administratives et les contraintes logistiques auraient retardé le projet. Le manque de coordination entre les différentes institutions concernées aurait également contribué à ce report. « La situation actuelle ne permet pas la mise en œuvre de cet essai », confie une source proche du dossier.

Ce report illustre les difficultés structurelles que rencontre Madagascar dans la gestion des catastrophes naturelles. Faute d’équipement aérien spécialisé, le pays doit se reposer sur des moyens rudimentaires et sur la solidarité des habitants. Or, les feux de brousse se multiplient et deviennent de plus en plus imprévisibles.

Les experts estiment qu’un avion bombardier, bien que coûteux, permettrait d’intervenir plus rapidement dans les zones reculées, limitant ainsi les dégâts. Mais l’investissement initial, la maintenance et la formation du personnel représentent un obstacle de taille pour un pays dont les ressources publiques sont déjà sous tension.

Certains plaident pour une coopération internationale plus active. Plusieurs ONG et partenaires étrangers se sont déjà dits prêts à soutenir le gouvernement malgache dans la mise en place de dispositifs modernes de prévention et de lutte contre les incendies. Toutefois, les démarches restent longues et complexes.

Préserver l’Allée des Baobabs : un enjeu national et symbolique

L’Allée des Baobabs n’est pas seulement un site touristique : c’est un symbole de Madagascar. Ses arbres géants, âgés de plus de 800 ans pour certains, représentent un héritage naturel et culturel unique au monde. Les baobabs, surnommés « racines du ciel », incarnent la résilience de la nature malgache face aux épreuves du temps.

L’incendie qui a menacé cette allée légendaire a rappelé à tous la fragilité de ce patrimoine. Les autorités locales et les associations œuvrent désormais à renforcer la protection du site. Des patrouilles régulières, des campagnes de sensibilisation et des programmes de reboisement ont été mis en place.

L’objectif est double : prévenir de nouveaux incendies et restaurer les zones dégradées. Les arbres détruits dans la partie nord de la réserve seront remplacés par des essences locales adaptées au climat sec. Les initiatives communautaires sont encouragées afin que les habitants deviennent les premiers gardiens de ce trésor naturel.

Le ministère de l’Environnement envisage également de renforcer la législation sur l’usage du feu en milieu rural. Des sanctions plus strictes pourraient être appliquées en cas de négligence avérée. Parallèlement, un volet éducatif sera développé dans les écoles et les villages pour promouvoir des pratiques agricoles durables.

Car préserver l’Allée des Baobabs, c’est protéger l’image de tout un pays. Ce lieu attire des documentaristes, des scientifiques, des artistes et des touristes du monde entier. Il symbolise la beauté sauvage et l’identité profonde de Madagascar. Sa disparition ou sa dégradation serait une perte irréparable, non seulement pour les Malgaches, mais pour l’humanité tout entière.

Conclusion : un sursis qui appelle à la vigilance

L’Allée des Baobabs a échappé au pire, mais l’épisode du 18 octobre doit servir d’avertissement. La multiplication des feux de brousse met en péril le fragile équilibre écologique de Madagascar. La lutte contre ces incendies nécessite une approche globale : prévention, équipement, formation, sensibilisation et coopération internationale.

Les flammes de Morondava se sont éteintes, mais la menace persiste ailleurs. Chaque hectare brûlé rappelle l’urgence d’agir. L’enjeu dépasse la simple protection d’un site touristique : il s’agit de défendre un patrimoine naturel, une source de vie et un pilier économique essentiel pour des millions de Malgaches.

Les baobabs, témoins silencieux des siècles passés, se dressent encore fièrement dans le ciel du Menabe. Leur survie dépend désormais de la vigilance collective et de la capacité du pays à transformer ce sursaut en politique durable.