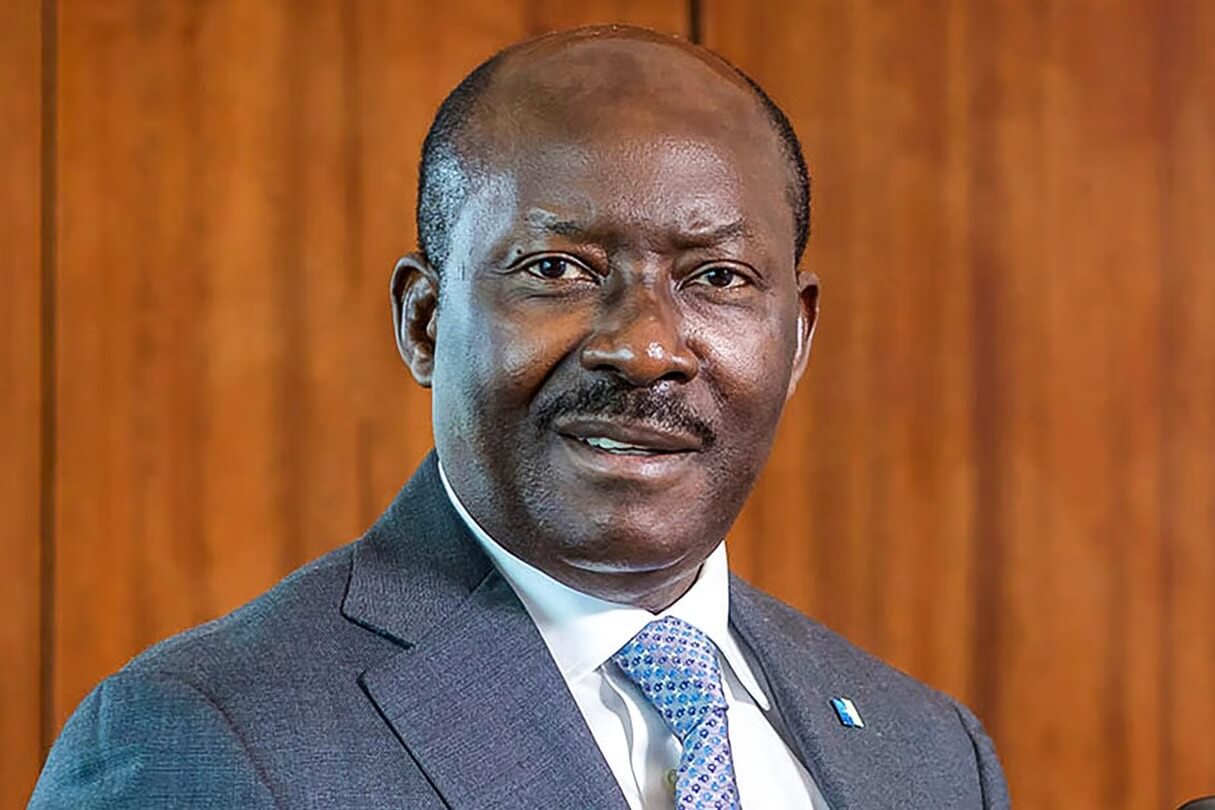

Longtemps, Henri-Claude Oyima a été connu d’abord comme l’un des visages les plus influents de la finance en Afrique centrale, davantage cité dans les cercles bancaires et patronaux que dans les coulisses du pouvoir. Son nom s’est imposé au fil des décennies à mesure que le groupe BGFIBank, dont il incarne la trajectoire, étendait son empreinte régionale et revendiquait un rôle de partenaire des économies locales, entre financement des entreprises, modernisation des services bancaires et ancrage dans les capitales de la zone CEMAC. Dans un pays où l’État, les grandes entreprises et la finance entretiennent des liens étroits, Oyima s’est construit une réputation de manager au long cours, maître de la continuité et des équilibres, capable de faire durer une stratégie dans un environnement politique mouvant.

Puis, en 2025, basculement : l’homme du privé franchit officiellement le seuil du gouvernement, nommé ministre d’État en charge de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, avec un portefeuille explicitement associé à l’une des préoccupations les plus sensibles du quotidien : la lutte contre la vie chère. Quelques mois plus tard, dans la recomposition institutionnelle du Gabon, il se voit confier, par intérim, des responsabilités supplémentaires au sommet de l’exécutif. Cette séquence le fait entrer de plain-pied dans le champ politique, là où ses décisions ne relèvent plus seulement de la stratégie d’entreprise, mais engagent la crédibilité budgétaire de l’État, la gestion de la dette, la régulation des participations publiques, et, plus largement, une promesse de redressement économique attendue par une population éprouvée par les tensions sur les prix.

Ce parcours, à la fois classique et singulier, se lit comme l’histoire d’un passage de relais entre deux mondes qui, au Gabon comme ailleurs, s’observent et se contestent : celui des grandes organisations privées et celui de l’action publique. Admiré par certains pour sa compétence technique et son réseau, critiqué par d’autres pour les risques de confusion des rôles, Henri-Claude Oyima concentre une question devenue centrale : que peut, et que doit, un grand dirigeant économique une fois entré dans l’État ? Sa biographie, au-delà des dates, éclaire un rapport au pouvoir fait de patience, d’influence, de responsabilité et de controverses, dans un pays en quête de stabilisation institutionnelle et de trajectoire économique lisible.

Une enfance à Franceville et une formation tournée vers la finance internationale

Henri-Claude Oyima est né le 4 décembre 1956 à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, à l’est du Gabon. Cette ville, marquée par une histoire administrative et économique singulière, a souvent fourni au pays des cadres et des figures publiques. De cette origine, Oyima retient l’image d’un Gabon ancré hors de la seule capitale, un Gabon des régions, où les trajectoires de réussite s’écrivent entre mobilité, études et réseaux. Les biographies publiques disponibles s’accordent sur cette donnée fondatrice : Franceville est le point de départ d’un parcours qui se déploiera ensuite largement à l’international, d’abord par la formation, puis par la carrière.

Il part étudier aux États-Unis, à l’Université de Washington, où il obtient un bachelor en sciences d’administration, puis un master en banque. Dans le paysage des élites économiques africaines des années 1980 et 1990, ce type de cursus fait office de passeport : il ouvre l’accès aux standards et aux méthodes des grandes places financières, mais aussi à un langage de la gestion qui permet de dialoguer avec les groupes internationaux, les institutions et, plus tard, les États. La dimension internationale de cette formation compte d’autant plus que le Gabon, État pétrolier à population relativement réduite, a longtemps géré ses équilibres économiques entre recettes d’exportation, dépendance aux cycles mondiaux et besoin de diversifier ses sources de croissance.

Cette étape américaine façonne aussi un style. Ceux qui ont suivi sa carrière décrivent un dirigeant attaché aux instruments, aux procédures, aux indicateurs, et à la logique de long terme, autant d’éléments qui, plus tard, nourriront l’image d’un “technicien” appelé à la rescousse lorsque l’économie appelle un pilotage plus resserré. Dans les pays où l’administration économique est régulièrement confrontée à des tensions budgétaires, la promesse d’un ministre “qui connaît la banque” devient un argument politique en soi. En 2025, lorsque son entrée au gouvernement est annoncée, cet arrière-plan académique est systématiquement mobilisé pour justifier une nomination présentée comme celle d’un profil expérimenté, capable d’arbitrer entre impératifs de rigueur et objectifs sociaux.

Mais une formation, aussi solide soit-elle, n’explique pas une trajectoire. Ce sont les premières décisions de carrière qui installent un nom, puis l’inscrivent dans un système d’influence. Dans le cas d’Henri-Claude Oyima, la suite est un enchaînement rapide de postes dans la banque, au point de dessiner une ascension fulgurante à un âge où beaucoup ne sont encore que cadres intermédiaires. Cette vitesse, qui impressionne, suscite aussi, dès le départ, l’attention : elle révèle une capacité à capter les opportunités et à s’imposer dans un secteur où la confiance et la réputation sont des monnaies aussi importantes que les bilans.

Des débuts à Citibank à la consolidation de BGFI : une ascension structurante pour la banque gabonaise

Le récit de carrière d’Henri-Claude Oyima s’ouvre, au début des années 1980, dans l’univers de Citibank à New York, où il passe environ un an avant de rejoindre la filiale gabonaise de la banque américaine. Dans une époque où les filiales africaines des banques internationales jouent un rôle central dans le financement du commerce, des entreprises et parfois des États, ce passage offre un apprentissage double : la culture des grandes institutions financières et la réalité des économies locales, avec leurs risques spécifiques et leurs contraintes réglementaires.

En 1983, Oyima rejoint Paribas Gabon. Il y gravit rapidement les échelons, devenant directeur général adjoint, puis directeur général en juin 1985, avant d’être nommé administrateur-directeur général en mai 1986. C’est l’époque où s’installe l’idée d’un dirigeant capable de piloter, dans un pays en développement, une structure bancaire héritée d’un groupe international, tout en la réorientant vers une logique plus locale. Les sources publiques évoquent un moment clé : la reprise de l’établissement, alors que la maison-mère choisit de se retirer du marché local, et la transformation progressive de l’entité, qui prendra plus tard le nom de Banque gabonaise et française internationale, BGFIBank, en 1996.

Ce changement de nom ne constitue pas un simple habillage. Il symbolise une bascule d’identité : une banque qui se veut gabonaise, mais connectée à l’international ; ancrée localement, mais outillée pour accompagner des opérations transfrontalières ; attentive au marché domestique, mais désireuse d’exister dans une sous-région où les échanges se densifient. BGFIBank devient, au fil du temps, un acteur majeur en Afrique centrale, et son dirigeant, par effet de miroir, se transforme en figure structurante d’un secteur bancaire souvent perçu comme l’un des leviers de modernisation économique.

La stratégie d’expansion s’affirme notamment à travers la création, en 2007, de BGFI International à Paris, présentée comme une aile européenne, puis par l’évolution de cet ancrage vers une entité connue comme BGFIBank Europe, avec des ajustements d’agrément permettant d’étendre certaines activités, notamment en matière de correspondance bancaire et de services aux entreprises. Cette dimension européenne renforce une image : celle d’un groupe africain capable de s’installer durablement sur une place financière exigeante et réglementée, et, par là même, de consolider sa crédibilité.

La réussite d’un groupe bancaire, toutefois, ne se mesure pas uniquement au nombre de pays ou aux implantations. Elle se mesure à la capacité à durer, à travers des cycles politiques et économiques parfois instables, et à préserver une confiance indispensable au métier bancaire. C’est ici que la figure d’Oyima devient indissociable de son institution : il est, pour une partie de l’opinion économique, l’incarnation d’une continuité. Pour d’autres, cette longévité pose question, tant elle s’accompagne d’un pouvoir interne important et d’une concentration de responsabilités. Cette ambivalence, déjà présente dans la sphère privée, deviendra centrale lorsque l’homme franchira le seuil du gouvernement.

Patronat, bourse régionale et influence : un réseau au-delà de la banque

L’influence d’Henri-Claude Oyima ne se limite pas au périmètre de BGFIBank. Au Gabon, il est également associé à la représentation des entreprises. Il a présidé la Confédération patronale gabonaise entre 2003 et 2013, avant de revenir, en 2022, à la tête d’une structure patronale dans un contexte de contestation interne, avec une volonté affichée de rassembler et de redéfinir la représentation du secteur privé. Ce retour se traduit par un changement de nom et de ligne : l’organisation devient la Fédération des Entreprises du Gabon, et se présente comme un interlocuteur central des pouvoirs publics sur des sujets allant des arriérés de l’État vis-à-vis des entreprises à la gestion des litiges.

Ce passage par le patronat est décisif : il élargit l’audience d’Oyima au-delà de la finance, vers l’ensemble du tissu économique, y compris les secteurs de services, d’industrie et de commerce. Dans un pays où une partie de l’économie dépend de la commande publique, des investissements étatiques et des grands projets, être à la fois banquier et porte-voix des entreprises confère une capacité d’influence considérable. Cette position place aussi son titulaire dans une zone d’équilibre délicate : représenter des intérêts privés tout en dialoguant avec l’État, sans basculer dans une confusion des rôles.

Sur le plan régional, Oyima occupe également des responsabilités liées à la Bourse des valeurs mobilières de l’Afrique centrale (BVMAC), la place boursière de la CEMAC. Son nom est cité comme président du conseil d’administration de cette institution, au cœur d’un enjeu souvent rappelé par les responsables économiques de la sous-région : faire émerger un marché financier capable de mobiliser l’épargne, de financer les entreprises et de réduire la dépendance exclusive au crédit bancaire.

Là encore, la symbolique est forte. La BVMAC incarne un projet d’intégration financière régionale, parfois ralenti par les divergences nationales, les contraintes de liquidité et les hésitations des émetteurs. Être à sa tête, même au niveau du conseil d’administration, inscrit Oyima dans un cercle d’acteurs qui cherchent à structurer l’économie au-delà des frontières gabonaises. Cette dimension régionale explique en partie pourquoi sa nomination au gouvernement, en 2025, est perçue non seulement comme un événement national, mais comme un signal suivi de près par les milieux financiers d’Afrique centrale.

Le cumul de ces positions, cependant, nourrit un débat récurrent : à partir de quel seuil l’accumulation de responsabilités fragilise-t-elle la séparation entre régulation, représentation et intérêts privés ? Dans les mois qui suivent son entrée au gouvernement, plusieurs médias gabonais mettent en avant cette interrogation, parlant de conflit d’intérêts potentiel et de nécessité de clarifier la gouvernance, tant à l’échelle de la banque que des organisations patronales.

Ce débat n’est pas seulement juridique ou moral ; il est politique. Il renvoie à une question de confiance : la population accepte-t-elle qu’un dirigeant de premier plan du secteur privé participe, en même temps, à la conduite de la politique économique de l’État ? Les partisans répondent par l’argument de compétence et d’efficacité ; les critiques par celui de la confusion et du risque de capture de la décision publique. Le parcours d’Oyima, en ce sens, devient un miroir des tensions contemporaines entre technocratie et légitimité, entre efficacité revendiquée et transparence exigée.

2025, l’entrée au gouvernement : un ministre d’État face à la dette, aux participations et à la vie chère

Le 5 mai 2025 marque un tournant officiel : Henri-Claude Oyima est nommé ministre d’État, ministre de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, avec une mission explicitement orientée vers la lutte contre la vie chère. Dans l’architecture gouvernementale, l’intitulé souligne un périmètre large : finances publiques, stratégie de dette, portefeuille d’actifs de l’État, et réponse aux tensions sociales. Cette nomination intervient sous la présidence de Brice Clotaire Oligui Nguema, et s’inscrit dans une volonté affichée de confier des postes clés à des profils réputés pour leur expertise.

Dans l’immédiat, l’enjeu est double. D’abord, rassurer : les marchés, les bailleurs, les partenaires économiques, mais aussi les entreprises locales qui attendent une stabilité dans les paiements et une visibilité sur les arbitrages budgétaires. Ensuite, répondre à la pression sociale : la vie chère n’est pas un slogan administratif, c’est une réalité qui structure les discussions familiales, les marchés, les transports, et le rapport à l’État. En associant la lutte contre la vie chère à un portefeuille économique, le gouvernement transforme un malaise social en sujet de pilotage central, avec un risque politique : celui d’être jugé rapidement sur des résultats visibles.

L’autre dimension, plus technique, concerne la dette et les participations publiques. Gérer la dette implique d’arbitrer entre financement des besoins immédiats et soutenabilité de long terme, en tenant compte des recettes, du coût de l’emprunt, et de la crédibilité des engagements de l’État. Quant aux participations, elles renvoient aux entreprises publiques et aux parts que l’État détient dans certaines sociétés stratégiques. Là, la question n’est pas seulement financière : elle touche à la gouvernance, aux nominations, aux performances et à l’impact sur l’économie réelle.

À cette équation s’ajoute une donnée qui alimente rapidement la controverse : le maintien, au moins dans un premier temps, de responsabilités dans le groupe BGFIBank, tel que communiqué publiquement par la structure elle-même et relevé par plusieurs médias. Pour ses soutiens, ce maintien serait une manière de ne pas fragiliser un groupe bancaire considéré comme systémique ; pour ses détracteurs, il constitue un précédent dangereux, brouillant les frontières entre le superviseur public et l’acteur privé.

Ce débat prend une dimension institutionnelle supplémentaire en novembre 2025. Dans le contexte de réaménagement gouvernemental lié à la fin de séquences électorales et à des démissions, Henri-Claude Oyima est désigné pour assurer, par intérim, la vice-présidence du gouvernement, et se voit également attribuer, en intérim, d’autres charges ministérielles. Des communications officielles et des publications institutionnelles gabonaises le mentionnent explicitement comme assurant cet intérim, ce qui le place, même temporairement, dans une fonction de coordination et de représentation accrue.

À ce stade, sa biographie change de nature : il ne s’agit plus seulement d’un dirigeant économique influent, mais d’un responsable politique de premier plan, exposé à la critique démocratique, aux attentes sociales et aux arbitrages publics. Le passage est rarement sans heurts : les compétences managériales ne suffisent pas toujours face aux résistances administratives, aux contraintes politiques et aux urgences sociales. C’est dans cet espace que se joue, désormais, la suite de son itinéraire.

Une figure discutée : attentes, critiques et question de la séparation des rôles

Henri-Claude Oyima cristallise une tension bien connue dans de nombreux États : la tentation de confier l’économie à des “professionnels” et, simultanément, la peur de voir l’État gouverné comme une entreprise, avec ses logiques internes et ses priorités propres. Son cas est d’autant plus sensible qu’il ne s’agit pas d’un technocrate sorti de l’administration, mais d’un patron au long cours, associé à une institution bancaire et à des réseaux patronaux.

Les critiques se concentrent sur un point : la séparation des rôles. Lorsqu’un ministre supervise l’économie, les finances et la dette, il intervient sur des décisions qui peuvent impacter, directement ou indirectement, le secteur bancaire, l’accès au crédit, la réglementation, les marchés publics, la gestion des arriérés, ou la stratégie d’investissement public. Même sans décision explicitement favorable à une banque, la simple perception d’une proximité peut suffire à nourrir la suspicion. Dans l’espace public, plusieurs commentateurs et médias gabonais posent la question sans détour, appelant à une clarification de la gouvernance et à des garanties visibles.

À l’inverse, ses partisans défendent un argument de méthode : dans une période où l’État cherche à restaurer sa crédibilité budgétaire et à rassurer les acteurs économiques, un profil issu du privé peut apporter des réflexes de gestion, une discipline, une connaissance fine des circuits financiers, et une capacité à parler le langage des investisseurs. Les annonces et analyses liées à sa nomination insistent d’ailleurs sur son expérience et sur le poids de ses responsabilités antérieures, notamment dans la banque, le patronat et les institutions régionales.

Le paradoxe, pour Oyima, est donc le suivant : ce qui fait sa force, son expérience, son réseau, sa longévité, devient aussi ce qui fragilise sa position politique, parce que cela alimente un soupçon de concentration de pouvoir. Dans un pays où la défiance envers les élites peut être forte, la promesse de résultats rapides se heurte souvent à l’épaisseur du réel : la vie chère ne baisse pas par décret, la dette ne se stabilise pas uniquement par des annonces, et les réformes de gouvernance prennent du temps, tout en produisant parfois des effets impopulaires à court terme.

Reste, enfin, une dimension rarement évitable : l’avenir. Une biographie journalistique ne se conclut pas par une prédiction, mais par une constatation. Henri-Claude Oyima est désormais jugé sur deux scènes à la fois : celle de l’économie, où la compétence technique est scrutée, et celle de la politique, où l’équité, la transparence et la capacité à rendre des comptes comptent autant que les résultats. Son passage de banquier à ministre, puis à responsable intérimaire au sommet de l’exécutif, raconte une transformation personnelle, mais aussi un moment gabonais : celui d’un État qui cherche à s’appuyer sur des profils capables de convaincre, tout en affrontant l’exigence croissante de séparation des intérêts et de clarté institutionnelle.

Si Henri-Claude Oyima réussit, il deviendra l’exemple d’un dirigeant privé converti à l’action publique sans perdre l’efficacité promise. S’il échoue, il alimentera l’idée inverse : qu’aucune compétence technique ne suffit lorsque la légitimité, la transparence et la séparation des pouvoirs ne sont pas, elles aussi, placées au cœur de la décision. Dans les deux cas, son itinéraire restera un repère pour comprendre la relation entre finance, patronat et pouvoir au Gabon, et, plus largement, dans une Afrique centrale où les lignes entre sphère publique et sphère privée, souvent proches, sont de plus en plus contestées.