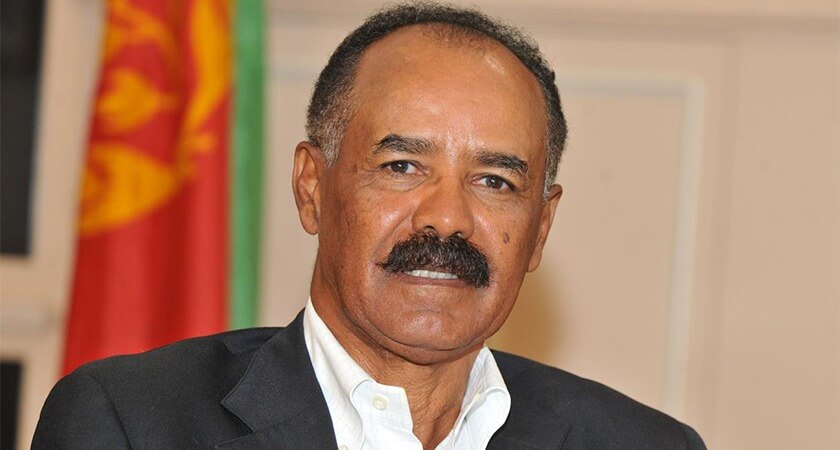

Au cœur de la Corne de l’Afrique, l’Érythrée demeure l’un des pays les plus difficiles à déchiffrer du continent. Peu d’images filtrent, rarement des chiffres fiables, presque jamais de débats publics. Un nom, pourtant, traverse toute l’histoire nationale depuis la lutte armée : Isaias Afwerki. Pour les uns, il reste le visage d’une indépendance conquise au prix de décennies de guerre. Pour d’autres, il incarne un pouvoir sans alternance, une promesse démocratique suspendue et un État verrouillé. Président depuis l’accession de l’Érythrée à l’indépendance en 1993, chef du parti unique depuis sa création, Isaias Afwerki a imposé un style politique singulier, marqué par le secret, la centralisation et un rapport au monde oscillant entre méfiance et manœuvres régionales.

Comprendre Isaias Afwerki, ce n’est pas seulement retracer le parcours d’un dirigeant. C’est suivre le fil d’une trajectoire nationale où la guerre de libération, la construction d’un État et l’insécurité régionale se sont entremêlées au point de devenir indissociables. C’est aussi interroger ce qui, dans une histoire fondatrice, peut se transformer en justification permanente : l’urgence, l’unité, la discipline, et l’idée que la survie du pays prime sur toute autre considération. À l’heure où l’Érythrée continue de se vider d’une partie de sa jeunesse, où les tensions avec l’Éthiopie fluctuent, et où le pays reste l’un des plus fermés au monde, le parcours du président éclaire une question simple et redoutable : comment un chef de guérilla devenu chef d’État a-t-il réussi à durer plus de trois décennies au pouvoir, sans élections nationales, dans une nation née d’une promesse de souveraineté et de dignité ?

Des années de formation à la clandestinité : le militant devenu stratège

Isaias Afwerki naît le 2 février 1946 à Asmara, alors que le territoire érythréen vit une période de transition administrative dans l’après-guerre. Il appartient à une génération pour laquelle l’identité nationale érythréenne s’est forgée dans la contestation et la guerre. Dans les années 1960, l’Érythrée est intégrée à l’Éthiopie, et les mouvements indépendantistes s’organisent. Le jeune Isaias rejoint en 1966 le Front de libération de l’Érythrée, première grande organisation armée de la lutte. Très vite, la guérilla se structure, mais elle se déchire aussi : rivalités internes, divergences idéologiques, fractures régionales et confessionnelles.

C’est dans ce contexte que se dessine l’un des tournants majeurs de sa trajectoire : la rupture avec le mouvement originel et la naissance d’une nouvelle force. Au tournant des années 1970, une partie des combattants fait scission et fonde le Front populaire de libération de l’Érythrée, qui deviendra progressivement la colonne vertébrale de la lutte. Isaias Afwerki s’impose dans cette organisation et contribue à façonner une culture politique de discipline, de hiérarchie et de mobilisation totale. La lutte n’est pas seulement militaire : elle est aussi sociale et symbolique, cherchant à produire un récit national unificateur, au-delà des clivages.

Les décennies suivantes sont celles d’une guerre longue et meurtrière, dans laquelle l’Érythrée affronte des armées éthiopiennes successives, y compris durant la période du régime militaire issu de la révolution éthiopienne. Au sein du Front populaire, Isaias Afwerki gravit les échelons jusqu’à prendre la direction effective du mouvement. En 1987, il est élu secrétaire général du Front, au moment où l’organisation consolide son contrôle territorial et se prépare à la phase finale du conflit. Cette montée en puissance se fait dans un univers clandestin où l’autorité se construit autant par la stratégie que par la capacité à neutraliser les contestations internes. Le futur président apprend à gouverner en guerre, avec une logique de commandement et une obsession de la cohésion.

En mai 1991, les forces du Front populaire remportent la victoire : Asmara tombe et l’armée éthiopienne se retire. La guerre d’indépendance, commencée trente ans plus tôt, s’achève dans les faits. Isaias Afwerki se retrouve à la tête d’une autorité provisoire qui administre le territoire. Dans les deux années qui suivent, l’indépendance est préparée avec une étape décisive : un référendum supervisé par les Nations unies, organisé en avril 1993, au cours duquel les Érythréens votent massivement en faveur de la souveraineté. Le 24 mai 1993, l’Érythrée devient un État indépendant. Isaias Afwerki est élu président par l’Assemblée nationale, et l’homme de la guérilla devient l’homme de l’État.

De l’indépendance à la présidence à vie : l’État sous contrôle du parti unique

Au moment de l’indépendance, l’Érythrée bénéficie d’un capital politique rare : un récit fondateur puissant, une organisation victorieuse qui a administré des territoires, et une population qui espère reconstruire après des décennies de guerre. Le nouveau pouvoir promet alors une transition vers des institutions civiles. Une constitution est élaborée, puis ratifiée en 1997. Elle énonce des droits, prévoit une séparation des pouvoirs, encadre le mandat présidentiel et dessine une architecture institutionnelle classique pour un État moderne. Mais cette constitution ne sera jamais mise en œuvre.

Dans le même mouvement, le Front populaire de libération, organisation de guérilla, se transforme en parti politique : en février 1994, il devient le Front populaire pour la démocratie et la justice. Dans les faits, aucun autre parti n’est autorisé, et l’espace politique se confond avec la structure héritée de la lutte armée. L’État érythréen se construit ainsi sur une fusion entre l’appareil gouvernemental, l’appareil du parti et les réseaux de l’ancienne guérilla. Cette continuité n’est pas accidentelle : elle garantit au président une maîtrise totale de l’appareil, en s’appuyant sur des loyautés forgées au combat.

Les élections nationales, annoncées à plusieurs reprises, sont reportées. Officiellement, les autorités invoquent la priorité donnée à la reconstruction, puis surtout la situation sécuritaire. La guerre frontalière avec l’Éthiopie, qui éclate en 1998 et dure jusqu’en 2000, marque un moment de bascule. Le conflit est dévastateur, coûte des dizaines de milliers de vies et nourrit une logique de mobilisation permanente. Dans un pays où l’indépendance est récente et la frontière contestée, l’état d’alerte devient un argument central : l’unité nationale doit l’emporter, les débats doivent attendre, l’État doit rester en posture de défense.

Au fil des années, les institutions prévues cessent d’être une perspective et deviennent une référence lointaine. L’Assemblée nationale finit par ne plus se réunir. Le pouvoir se concentre davantage autour de la présidence, dans un système où les décisions majeures se prennent dans un cercle restreint. Le parti unique, censé être une structure politique, fonctionne comme une charpente de contrôle social et administratif. Dans les faits, le président détient l’essentiel des leviers : il est chef de l’État, chef du gouvernement et chef du parti. L’absence d’élections depuis 1993 et l’absence d’alternance construisent un fait politique majeur : Isaias Afwerki n’est pas seulement un président durable, il est la clé de voûte d’un régime où la question de la succession est elle-même un sujet sensible, rarement abordé publiquement.

Ce mode de gouvernance s’accompagne d’une communication officielle très contrôlée. Les prises de parole du président sont rares, souvent longues, et privilégient une lecture géopolitique du monde : rapports de force, ingérences, souveraineté, méfiance envers les acteurs occidentaux, dénonciation des pressions internationales. La politique intérieure, elle, est décrite comme une affaire de cohésion et de priorités nationales, où la pluralité partisane est présentée comme secondaire, voire dangereuse dans un pays jeune et menacé.

Un régime verrouillé : sécurité d’État, opacité et liberté d’expression étouffée

Le visage le plus marquant de l’ère Afwerki est celui d’un État où l’espace public est extrêmement restreint. Les organisations indépendantes sont rares ou inexistantes, les oppositions structurées ne peuvent pas agir légalement sur le territoire, et les médias sont sous contrôle. L’Érythrée est régulièrement classée parmi les pays les plus répressifs en matière de liberté de la presse, avec une absence quasi totale de médias indépendants, des conditions drastiques pour les journalistes et une surveillance étendue. Dans ce cadre, la société civile se trouve écrasée entre la prudence et l’exil, et les débats se déplacent souvent hors des frontières, au sein d’une diaspora très active.

L’opacité se manifeste aussi dans la gestion de l’État. Les budgets détaillés, les données économiques et sociales, les mécanismes de reddition des comptes sont difficilement accessibles. Les visites de journalistes étrangers sont limitées, et lorsqu’elles ont lieu, elles se déroulent dans un cadre très encadré. Cette fermeture n’est pas seulement une posture : elle est un outil de gouvernement. En réduisant la circulation de l’information, le pouvoir limite la capacité de contestation et contrôle le récit national.

L’histoire politique récente de l’Érythrée a également été marquée par des épisodes qui ont durablement scellé la nature du régime. Au début des années 2000, des tensions apparaissent au sein même de l’élite issue de la lutte d’indépendance, lorsque certains responsables réclament des réformes politiques, la mise en œuvre de la constitution et une ouverture du système. Ces demandes sont écrasées : arrestations, silence imposé, disparition de voix critiques. Depuis, le pouvoir repose sur une double logique : l’autorité personnelle du président et une architecture sécuritaire capable de prévenir toute contestation organisée.

Pour comprendre la longévité de ce système, il faut mesurer la force du récit fondateur. Le pouvoir se présente comme l’héritier direct de la lutte, gardien des sacrifices des martyrs et garant de la souveraineté. Dans cette narration, toute critique peut être assimilée à une fragilisation de la nation. La peur de l’ingérence étrangère, alimentée par l’histoire régionale et par les conflits, devient un ressort politique constant. La discipline nationale, concept forgé dans la clandestinité, se transforme en norme civile.

Ce verrouillage a un coût humain et social, notamment par la restriction des libertés individuelles et collectives, la limitation de la mobilité, et le climat de peur décrit par de nombreux observateurs. Les conséquences se voient aussi dans les flux migratoires : l’Érythrée est l’un des pays d’où partent le plus de réfugiés au regard de sa population. Nombre d’Érythréens expliquent leur départ par l’absence de perspectives et les contraintes du système, même si les motivations sont multiples : économiques, familiales, sécuritaires.

Le service national, colonne vertébrale du système : une mobilisation sans fin

Le dispositif le plus emblématique du régime Afwerki est le service national. Officiellement, il s’inscrit dans une logique de construction nationale : former une jeunesse disciplinée, contribuer à l’économie, garantir la défense dans un environnement hostile. Dans les textes, la durée prévue est limitée. Dans la réalité décrite par de nombreuses organisations internationales, la conscription a été prolongée sur des périodes très longues, parfois indéfinies, transformant la vie de générations entières.

Le service national en Érythrée est souvent présenté comme la clé de l’architecture d’État. Il fournit une main-d’œuvre massive, alimente l’armée, structure la société et maintient une partie de la population dans une dépendance directe à l’administration. Les critiques les plus lourdes formulées par des instances internationales portent sur les conditions, la durée et l’usage de cette conscription, assimilée par certains rapports à un système de travail forcé, avec des abus documentés, des sanctions sévères contre les réfractaires et des atteintes aux droits fondamentaux.

Pour le pouvoir, ce système reste justifié par l’argument sécuritaire. La frontière avec l’Éthiopie, longtemps gelée dans un état de « ni guerre ni paix », a permis de maintenir l’idée d’une menace permanente. Même après les phases de rapprochement, la logique de mobilisation n’a pas disparu. Elle s’est inscrite dans le fonctionnement normal du pays.

Dans ce cadre, la jeunesse érythréenne se trouve face à un horizon rétréci. Études, carrières, projets de vie : tout peut être suspendu à la logique du service. Cette situation nourrit l’exode. Elle nourrit aussi une économie informelle, des stratégies d’évitement, des départs clandestins. Les conséquences sont profondes : fracture démographique, familles dispersées, diaspora élargie, et dépendance accrue aux transferts d’argent envoyés de l’étranger.

Le service national a aussi une dimension politique. Il renforce le contrôle de l’État sur les individus, réduit la possibilité de construire des réseaux autonomes, et rend plus difficile toute mobilisation collective. En ce sens, il n’est pas seulement une politique de défense : il est une politique de gouvernement.

Ce système s’inscrit enfin dans une économie nationale contrainte. L’Érythrée dispose de ressources, notamment minières, mais l’environnement économique reste étroit : restrictions, isolement, difficultés d’accès aux marchés, faiblesse des investissements, et poids de la militarisation. Dans ce contexte, la mobilisation de la main-d’œuvre via le service national devient aussi un moyen de maintenir des activités et de compenser l’insuffisance d’un secteur privé dynamique. Là encore, le coût social est central : salaires faibles, choix limités, et dépendance à un appareil administratif.

Diplomatie de la Corne de l’Afrique : du rapprochement avec l’Éthiopie aux fractures régionales

Isaias Afwerki a construit une partie de son autorité sur une lecture géopolitique des rapports de force. Sa diplomatie est souvent décrite comme pragmatique, parfois abrasive, guidée par la recherche de marges de manœuvre dans un environnement hostile. Pendant des années, l’Érythrée est restée isolée, en particulier après la guerre frontalière avec l’Éthiopie. Les relations avec certains voisins, dont Djibouti, ont connu des tensions. Le pays a également été visé par des sanctions internationales à la fin des années 2000, levées ensuite, notamment dans un contexte de reconfiguration régionale.

L’événement diplomatique le plus spectaculaire de l’ère récente reste le rapprochement avec l’Éthiopie en 2018. Après l’arrivée au pouvoir d’Abiy Ahmed, les deux pays annoncent la fin de l’état de guerre, restaurent des relations diplomatiques et font renaître l’espoir d’une stabilisation durable. Des scènes de liesse accompagnent les rencontres entre les dirigeants. Des liaisons aériennes reprennent, des frontières s’ouvrent temporairement, et l’idée d’un nouveau chapitre pour la région s’installe. Pour Isaias Afwerki, ce moment marque une victoire symbolique : la reconnaissance d’un apaisement après des décennies de conflit et de blocage.

Mais la dynamique ne se traduit pas par une ouverture politique intérieure. Le rapprochement n’entraîne pas l’organisation d’élections ni la mise en œuvre de la constitution. Et l’entente avec Addis-Abeba se révèle fragile, dépendante des crises éthiopiennes et des intérêts divergents. À partir de 2020, la guerre au Tigré bouleverse la région. L’Érythrée est accusée d’avoir participé au conflit aux côtés des forces fédérales éthiopiennes, et des organisations internationales ainsi que des médias ont rapporté de graves violations des droits humains attribuées à différentes parties. Le gouvernement érythréen, et Isaias Afwerki lui-même, ont nié ces accusations, qualifiant certaines allégations de mensongères. Quoi qu’il en soit, cette guerre ravive l’image d’un régime prêt à intervenir au-delà de ses frontières pour défendre ses intérêts stratégiques, notamment face à un adversaire historique : l’élite politique tigréenne, longtemps dominante en Éthiopie après 1991 et perçue à Asmara comme une menace majeure.

Après la fin officielle du conflit au Tigré, les relations entre l’Érythrée et l’Éthiopie se tendent à nouveau. L’exclusion d’Asmara de certains processus politiques et la question des forces érythréennes dans les zones frontalières alimentent une méfiance renouvelée. En 2024, la suspension de certaines liaisons aériennes illustre des frictions. En 2025, des discours particulièrement virulents, prononcés lors d’anniversaires nationaux, signalent une nervosité régionale. La Corne de l’Afrique demeure un espace où les alliances sont mobiles, les rivalités anciennes persistent, et les enjeux de ports, de frontières et d’influence se combinent.

Pour Isaias Afwerki, la politique étrangère a souvent été un levier pour compenser la faiblesse économique et l’isolement politique. En jouant sur les rivalités régionales, en se positionnant comme un acteur incontournable, il cherche à préserver la souveraineté érythréenne et à éviter toute forme de dépendance. Cette diplomatie s’accompagne d’un discours récurrent : l’Érythrée serait la cible de pressions, de complots ou de stratégies d’encerclement. Dans ce récit, la fermeté du régime devient synonyme de résistance.

L’Érythrée, sous Afwerki, demeure ainsi un paradoxe : un pays qui revendique la paix et la coopération quand cela sert ses intérêts, mais qui maintient une structure interne de mobilisation permanente ; un État né d’un combat pour l’autodétermination, mais gouverné sans compétition politique ; une nation au cœur d’une région stratégique, mais fermée au monde comme peu d’autres.

Dans ce paysage, la figure d’Isaias Afwerki s’impose comme celle d’un dirigeant façonné par la guerre et convaincu que le politique est d’abord une bataille. Son histoire personnelle épouse l’histoire nationale, au point que les deux semblent, depuis plus de trente ans, se confondre. Et c’est précisément là que se joue l’avenir : quand un État s’identifie à un homme et un homme à un État, la question n’est plus seulement celle du pouvoir, mais celle de la transition. En Érythrée, cette transition demeure, à ce jour, l’un des grands angles morts de la vie publique.